名高トピックス

第63回「宣伝会議賞」中高生部門 協賛企業賞4名の受賞および2年連続優秀学校賞1位

「宣伝会議賞」とはコピーライターの登竜門として60年以上の歴史があるコンテストです。国語の授業で取り組み、応募した結果、今年度第63回の中高生部門(応募総数3万3314点)において協賛企業賞に4名が入賞しました。

また、1次審査通過者数で競い合う優秀学校賞では、昨年度から大きく通過者数を増やし、2年連続で優秀学校賞1位を受賞しました。

入賞者の作品及びコメントは、雑誌「宣伝会議」3月号(2月1日発売)に掲載されておりますので、ご覧ください。また、贈賞式は2月18日(水)17時よりYoutubeで中継されますので、そちらもご覧ください。

入賞者および入賞作品

協賛企業賞

2年 滝口雪菜「あなたを毎朝送り出してくれたのは、家族だけですか?」

(特別課題:中高生が他のメディアよりも、「テレビを観たい」と思えるようなキャッチコピー)

2年 鈴木輝「捨てるCO₂から、活かすCO₂へ。」

(課題企業 田中鉄工:「CO2は使い方次第で役に立つ資源である!」と知ってもらうためのキャッチコピー)

2年 野村政宗「まだ見ぬ治療を、未来のあたりまえに。」

(課題企業 日本製薬工業協会:製薬業界がイノベーティブな業界であることを表現するキャッチコピー)

2年 樋口真衣「肌から、人生を支える。」

(課題企業 マルホ:マルホの魅力を伝えるキャッチコピー)

男子新体操部 第33回東北高校新体操選抜大会 結果報告

11月21日(金)に白石市ホワイトキューブにて開催された「第33回東北高校新体操選抜大会」に本校新体操部が出場しました。

個人総合では、豊島渉さん(2年)が出場し、ミスはあったものの引きずることなく、最後まで丁寧に演技をまとめ、第6位入賞という結果を収めました。

団体競技については、選手がインフルエンザに感染してしまい、やむを得ず棄権となりました。この悔しさをバネに、次回の大会に生かしていきますので、今後ともご声援をよろしくお願いいたします。

文芸部「第27回北海道東北文芸大会秋田大会」および県文芸コンクール結果

10 月16 日(木)~ 17 日(金)にアトリオン(秋田総合生活文化会館・美術館)にて行われた上記の大会に参加してきました。秋田市内の文学研修、俳人堀本裕樹氏による講演会などに参加し、作品作りにおいて大変参考になる貴重な経験となりました。

また、令和7年度「第22回宮城県高等学校文芸作品コンクール」は以下の結果でした。

短歌部門 長谷川怜愛 (2年) 入選

俳句部門 難波柚歌 (3年) 優良賞

俳句部門 相原夢凜 (3年) 奨励賞

俳句部門 小林日和 (3年) 奨励賞

俳句部門 佐藤華凜 (3年) 奨励賞

俳句部門 長谷川怜愛 (2年) 入選

俳句部門 山口虎大 (2年) 入選

文芸部誌部門 「いろはあそび (部誌名)」 入選

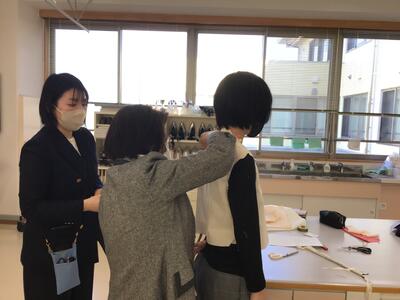

家政科 ゆかたの着付け講習会

7月9日(水)3、4校時に家政科3年を対象に、着付け講習会を実施しました。講師として、一般財団法人民族衣装文化普及協会の大槻百合子氏をお迎えしました。和服についての後、黒留袖、小紋、振り袖、ゆかたの着付けのデモンストレーションがありました。着物の着用はTPOに加えて、S(季節)を大切にすることを教わりました。その後、着付けを10数名のグループに分かれて丁寧に実習を行いました。

生徒の感想

「着付け講習会では、着物の種類の説明の際に、モデルになりました。講師の方々の手際の良さに驚きました。私もこんな風にできるようになってみたい、と思いました。帯の模様や刺繍の色、輝き、色の組み合わせがとても素敵でした。」

「講習をとおして、ゆかたを自分で着られるという自信が付いたと同時に日本の伝統文化の奥深さにも触れることができました。今後、夏祭りや花火大会などで自分でゆかたを着て出かけることができると思うととても楽しみです。今回、学んだことを忘れず、何度も練習してより美しく着られるようにしていこうと思いました。」

男子新体操部 令和7年度インターハイ結果報告(山口県下関市)

8月9日(土)、10日(日)に山口県下関市で開催された全国高等学校総合体育大会(インターハイ)新体操競技において、本校新体操部が以下の成績を収めました。

個人総合 第17位 吉野佑璃さん(2年)

団体 第12位

個人では、思わぬミスがあり得点は伸び悩みましたが、2年生として得た今年の経験を、来年度の飛躍につなげたいと考えています。団体では、小さなミスはあったものの、今持てる力を十分に発揮し、名取高校らしい表現力豊かで芸術性の高い演技を披露することができました。多くの皆さまからの温かいご声援、誠にありがとうございました。

岩沼市民図書館総合的な探究の展示・プレゼンテーション

7月31日(木)から8月29日(金)まで岩沼市図書館にて本校2、3年生の「総合的な探究の時間」の成果ポスターを展示しています。8月2日(土)には生徒によるプレゼンテーションを行い、多くの市民の方にご参加いただきました。

第39回宮城県ソフトボール総合選手権大会高校の部 第3位

7月19日より蔵王町で開催された表記の大会にて、ソフトボール部(柴田・白石と連合)が第3位に入賞しました。応援ありがとうございました。

国民スポーツ大会 東北ブロック大会 結果報告

7月11日〜12日に開催された「国民スポーツ大会 東北ブロック大会 新体操少年男子の部」において、宮城県代表チームとして本校新体操部が出場し、総合第3位となりました。本校から出場した個人競技の選手4名は、ミスが目立ち、悔しさの残る結果となりましたが、団体演技ではチーム一丸となった演技を披露し、第3位という成績を収めました。この経験を糧に、次はインターハイでの更なる飛躍を目指して、日々の練習に取り組んでいきます。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします。

男子新体操部 令和7年度東北高等学校新体操選手権大会結果

6/21(土)〜22(日)に岩手県北上市にて、インターハイ予選を兼ねた東北大会に参加しました。結果は以下の通りです。個人・団体共に課題が残る内容ではありましたが、インターハイへの出場権は獲得できたので、今後の練習で課題の克服に努め、インターハイでは納得のいく演技を披露できるよう頑張ります。応援宜しく願いいたします。

【個人総合】 第6位 吉野佑璃(2年) 第11位 豊島 渉(2年)

【団体】 第3位

2年総合的な探究の時間フィールドワーク

5月21日(水)に商店街、竹駒神社、JOCA東北、市議会でのフィールドワークを行いました。また、市役所および社会福祉協議会の方をお招きし、取り組みや地域の課題についてお話していただきました。実際に地域の方からお話をいただいたり、観察をしたりすることで、新しい気づきを得ることができました。

テーブルマナー講習会

5月7日(水)、家政科3年「調理・課題研究」の授業において、「江陽グランドホテル」を会場にテーブルマナー講習会を実施しました。西洋料理における一流の心遣いにふれ、テーブルマナーの基本を学ぶことを目的として、例年この時期に実施しています。

生徒の感想から「見た目も味も繊細でとても美味しかった。素材そのものの良さがいかされながらうま味があり、調理次第でこのように美味しくなるのかと驚いた。食べてみて、改めて食事が五感で楽しむものだと実感した。」「初めて食べる料理ばかりで、食べるのが難しかったが、どの料理も彩りが良く、盛り付けもきれいだった。1級の検定で参考にしたい。」「結婚式に参列した際には、なんとなくのテーブルマナーでやり過ごしていたが、今回の講習会で正式なマナーを身に付けることができたので、実践していきたい。」

カトラリーの使い方や料理、マナー、ホテルの利用方法などについて講師の方から多くのお話を伺いながら、楽しく食事をし、充実した学びの時間となりました。

第62回「宣伝会議賞」贈賞式

3月21日(金)大手町ホールにて、第62回「宣伝会議賞」の贈賞式が行われました。受賞した鎌田悠杜さんが参加し、課題企業である日本郵船の方や他校の生徒と交流しました。

協賛企業賞作品「一隻で、たくさんの笑顔運びます。」(課題企業:日本郵船)

ファイナリスト作品「日本の生命船」(課題企業:日本郵船)

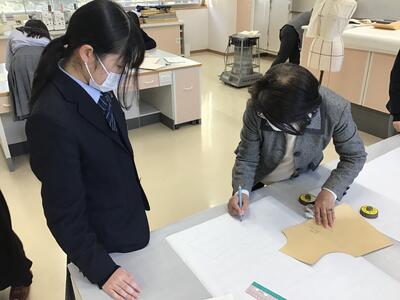

「原型作りの基礎を学ぶ実技講習会」

日時: 令和7年2月 4日(火)3,4校時

2月12日(水)3,4校時

対象: 家政科2年ファッション造形基礎選択者

講師: クープ・ティープタカノ代表

1級洋裁技能士 髙野 秋子 氏

内容: 原型をもとにシーチング生地を裁断し、その後、仮縫いしました。自分の体に合わせて着用し、補正を行いました。シーチングの補正後、型紙を補正し、自分用の原型を製作しました。来年度、ファッションショーに向けてのドレス図案への展開のアドバイスもいただきました。

感想: 講習会で初めて自分の原型を作ることができました。自分の体型の特徴を教えてもらい、原型の大切さがわかりました。来年度は自分にぴったりのドレスを作りたいと思います。

原型作りの前に、採寸の仕方も丁寧に教えてもらいました。大きいところで数センチの違いがあったので驚きました。シーチングを合理的に縫製する方法は短時間に正確にする理由がわかり納得できました。

講師の先生が、シーチング生地を体に合わせているときに、私が普段、猫背になっていることや荷物を持っているせいで右の肩が上がっていることなど、普段どのような姿勢で過ごしているのか指摘されて、すごく驚きました。確かにそうだなと思ったので、姿勢を意識して生活し始めました。私は自分の着る服しか作ったことがありませんが、お客様から、注文を受けてドレスを作るのは、失敗が許されない難易度の高いことなのだと改めて思いました。

外部講師の先生に、人間の体の構造から原型ができあがっている知識を丁寧に教わり、今後、この原型を型紙に起こす際のアドバイスもいただきました。ゆとりを入れる方法やサイズなど、難しさが伝わってきました。洋裁の奥深さを感じました。

第62回「宣伝会議賞」中高生部門優秀学校賞1位および協賛企業賞受賞

「宣伝会議賞」は、月刊「宣伝会議」が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募する歴史ある公募広告賞です。

一次審査通過本数で競う学校部門において本校が全国で1位となり、優秀学校賞を受賞しました。また、1年鎌田悠杜さんが日本郵船の協賛企業賞、ファイナリストに選ばれました。

3月1日より発売中の月刊「宣伝会議」4月号に詳細が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

第62回「宣伝会議賞」中高生部門一次審査通過者について

「宣伝会議賞」は、月刊「宣伝会議」が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募する公募広告賞です。1年生の「現代の国語」でこのコンクールに取り組み、多くの生徒が一次審査を通過しました。2月1日より発売中の月刊「宣伝会議」3月号に通過者の氏名が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

みやぎこどもみらい博~学びの術への参加

12月14日(土)に本校1年生の2名が、宮城県教育委員会の主催する表記のイベントに参加しました。当日は、日ごろの探究活動の成果を発表したり、他校の生徒との意見交換を行ったりしました。今後の探究活動に活かせる有意義な一日でした。

Eテレ「NHK俳句」12/7放送回特選九句への入選

本校文芸部2年相原夢凜さんの作品が表記のテレビ番組にて特選九句に選ばれました。放送より一週間、NHKプラスで視聴できますので、ぜひご覧ください。なお作品は「NHK俳句」2月号のテキストにも掲載される予定です。

河北新報社主催 第30回新聞記事コンクールの受賞

表記のコンクールにて、本校1年生3名が受賞しました。

1年 細浦珠久莉さん 論説委員長賞

1年 佐藤柊華さん 優秀賞

1年 佐々木萌百さん 優秀賞

細浦さんの作品は河北新報16日朝刊に全文掲載されておりますので、ご覧ください。また、本校としても学校賞をいただきました。

着付け講習会

7月8日(月)、和服の説明と「ゆかたの着付け」講座が、家政科3年生を対象に実施されました。始めにデモンストレーションで、ゆかた、小紋、振り袖、黒紋つきの着物を着付ける様子を実演してもらい、和服について、説明を受けました。その後、男女に分かれて、ゆかたの着付けを指導していただきました。被服系列の生徒は、自分で製作したゆかたを着用しました。

【生徒の感想】

ゆかたの着方やたたみ方、他の小物の折り方などを学ぶことができました。タオルを使ったことによりどうなるのかなど身をもって体験することができたので、重要さを受け止め、自分で着付ける際は気をつけたいと思いました。どちらが上とかどうきつくするかなど気をつけるところがいっぱいあり、一つでも手を抜くと出来映えがまったく違うものになるので丁寧に作業することが大切だと思いました。講師の先生方に教えてもらったように完璧なゆかた姿になるように丁寧に頑張り、最高の夏にしたいです。

SDGsマルシェ

尚絅学院大学が主催する「SDGsマルシェ」に本校家庭クラブが参加しました。家庭クラブの活動報告及び、昨年度の研究内容である防災カルタの体験を行い、多くの人に家庭クラブの取り組みを知っていただく機会になりました。今後、岩沼市民図書館にて発表したポスターと防災カルタを展示する予定です。図書館に訪れた際には、是非ご覧いただければと思います。

第25回「原阿佐緒賞」3名の受賞

表記の短歌コンクールにて、3名が奨励賞を受賞いたしました。作品は以下の通りです。おめでとうございます。

小池光選 佐藤 苺愛 「みかんむき手が黄色いと笑う母この団らんを守っていきたい」

秋山佐和子選 横山芽 「飛行機の窓から眺めるその景色何度も思う世界は広い」

皆川二郎選 内藤愛里 「不慣れな手スマホ片手に祖母が呼ぶ東京行くなと寂しそうな目」

詳しくは、コンクールホームページをご覧ください。

家政科集会

1・2年生に向けて家政科の系列ごとの学習内容の発表を3年生が行い、家政科全学年の交流を図ることを目的に家政科集会が開かれました。

校長先生のあいさつをいただき、学科長から集会について、家政科の学びについて説明を受けてから、各系列の3年生代表の発表をしました。工夫したパワーポイントや発表の語り口など興味を引きつける工夫がちりばめられていて、1・2年生も楽しく聞き入っていました。最後に家庭クラブの紹介があり、「家庭科の学びをより深め、生かすために活動に参加しませんか」という呼びかけがありました。

1年生の感想は、「先輩方は、いろいろな挑戦、苦労をして、実習や検定をしてきた人なのだと思いました。」「普通科ではできないことを家政科ではいろいろ学べることができて将来に役立つことを知りました。」「私は、被服系について学びたいと思っていたけど、今回の集会で先輩たちがやってきたことをそれぞれの経験を聞いて、食物系も保育・福祉系にいくのもいいなと夢を広げられました。」など、これからの家政科で学ぶ参考になったようです。

交通安全講話

4月12日(金)、岩沼警察署交通課より山田さんを講師にお迎えし、全校生徒を対象に交通安全講話を実施しました。特に、自転車事故での死亡の原因のほとんどが、ヘルメット未着用による頭部損傷ということで、ヘルメット着用の重要性を改めて伝えていただきました。

また毎日の登下校では、自転車通学者が被害者になるだけでなく加害者になる可能性が十分あることや歩行者も含め、交通ルールやマナーの遵守が人命に大きく関わることを再確認する機会となりました。

スマホ・ケータイ安全教室

4月15日(月)に、KDDI(株)と岩沼警察署から講師を招いて、「スマホ・ケータイ安全教室」を開催しました。実際に起こったトラブルの事例や、守るべきルールなどについて丁寧に教えて頂きました。全員が自分事として捉え、リスクを回避する能力を身に付け、正しい判断と行動の選択の大切さを学びました。インターネットの性質を正しく理解し、生活を充実させるためのツールとして活用していきましょう。

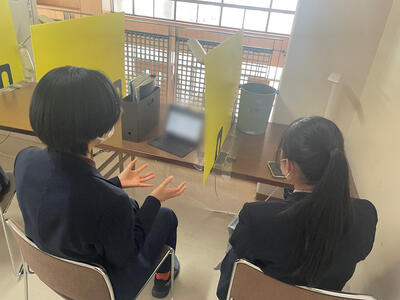

二者面談期間

年度初めに伴い、担任と生徒の二者面談が始まりました。

新しいクラス・新しい環境への生活に、期待と緊張が入り混じったような表情をする生徒も多く見られます。しかし、面談をする中で、だんだんと笑顔を見せながら話すことができるようになることも多く、新生活への期待が膨らむ様子も見て取れます。

進学・就職に向けた具体の目標を一緒に設定している姿もありました。この一年を充実したものにできるような良いスタートになってほしいと思います。

第4回 桜の手紙コンテスト 教育長賞受賞

標記のコンテストで本校3年生 酒井珠優さんが、ジュニア部門の上位3位である「さくら市教育長賞」を受賞しました。その他にも、本校生徒4名が花作を受賞しました。詳しくは以下HPをご覧ください。

https://sakura-navi.net/event/resultannouncement-sakuranotegami4/

第61回宣伝会議賞 優秀学校賞の受賞

表記のコンテストでは、キャッチコピー一次通過作品数を各校が競う優秀学校賞を設けています。第61回の今年度本校が上位3位に入り、優秀学校賞を受賞いたしました。詳しくは、現在発売中の雑誌「宣伝会議」4月号をご覧ください。

第4回 SDGs「誰ひとり取り残さない」コンテストの入選

表記のコンテストの小論文部門にて、本校3年の須郷心桜さんが入選しました。詳しくはコンテストHPをご覧ください。

PHP作文甲子園の受賞

本校3年佐藤七海さんが表記のコンクールにて入賞いたしました。詳しくはコンクールHPをご覧ください。

第25回高校生小論文コンクールの受賞

家庭科クラブ 防災レシピの掲載

名取高校家庭クラブでは、防災をテーマに研究を行っています。今年度、保存食を利用したレシピを「なとり食」として考案しました。この内容は東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会でも発表を行います。

様々な方の防災、自分を守るための「自助」に繋がるよう、このレシピを活用していただければ幸いです。

名取高校 家庭クラブ

馬探2023~地域の馬の歴史・文化探究コンテスト~の受賞

本校3年生の探究活動のグループ、「チームナトリウム」(名取高校から何かを生み出す)が、表記のコンテストで特別賞を受賞しました。17日(日)の授賞式にてプレゼンテーション発表も行いました。授賞式の様子は下記のコンテストHPよりご覧ください。

岩沼市図書館「総合的な探究の時間」ポスター展示

8月5日(土)から25日(金)まで岩沼市図書館にて本校2、3年生の「総合的な探究の時間」の成果ポスターを展示しています。2年生は地域の課題を考える取り組みについて、3年生は個々の設定したテーマに関わる取り組みについて紹介しています。5日(土)には生徒によるプレゼンテーションを行い、多くの市民の方にご参加いただきました。

夏休みが始まります

7月25日(火)に夏休み前の賞状伝達式及び全校集会とインターハイ壮行式を執り行いました。

賞状伝達式では,弓道部・新体操部・陸上競技部・美術部,個人で応募したコンテストでの入賞者が学校長から賞状等を授与されました。北海道インターハイに出場する新体操部は,8月10日(木)~8月12日(土)に札幌市真駒内セキスイハイムアイスアリーナで競技に臨みます。実力を遺憾なく発揮して欲しいと思います。壮行式では生徒会長から激励の言葉が贈られました。4週間の夏休み期間,くれぐれも体調管理を万全にして夏季講習や進路学習,部活動などに取り組んで欲しいと思います。

ゆかたの着付け講習会

令和5年7月10日(月)3・4校時、家政科3年「課題研究」の授業の一環としてゆかたの着付け講習会を本校で行いました。

スペシャリストに学ぶ実技講習会として、民族衣裳文化普及協会の方を講師としてお招きして、実施しました。実施内容は、①和服についての説明、②小紋・振り袖などの着付けデモンストレーション、③ゆかたの着付け実習、④ゆかたのたたみ方という内容で行いました。被服系列の生徒は自分で縫ったゆかたを着ました。10人程度の4つのグループに分かれ、講師の先生に着付けを教わり、お互いに見えない後ろを確認して、きれいに着付けることができました。

家政科3年「生活と福祉」救急法・幼児安全法の講習

令和5年7月12日(水)、「生活と福祉」を選択した生徒が、 「急病・けが・傷の手当て・包帯法」や「こどもの病気と看病の仕方 発熱・嘔吐・けいれん等」について、知識と技術の習得のために救急法の短期講習を受講しました。日本赤十字社より講師をお招きして三角巾を使用した頭のケガの応急処置などを実践しました。

「認知症サポーター養成講座及び認知症に関するグループワーク」

認知症の正しい知識の普及啓発と認知症高齢者やその家族を地域で支える意識の醸成を目的として、岩沼市地域包括支援センター、岩沼市社会福祉協議会、岩沼市介護福祉課の御協力の下開催されました。前半の「認知症サポーター講座」では、包括支援センターの職員の方々による寸劇でわかりやすく認知症症状の方への対応を理解することができました。

後半のグループワーク「認知症サポーターとしてできそうなことを考える」では、他県の取り組み等を参考に、高校生としてできることを考え発表し合い、活発に意見交換ができました。テレビ局の取材も受けました。

尚絅学院大学主催「SDGsマルシェ」への参加

6月25日(日)にサンモール一番町商店街で行われた表記のイベントに参加しました。家庭クラブは地域防災の取り組みについて,3年生の生徒は総合的な探究の時間の成果について発表をしました。多くの方から質問を頂き,貴重な経験になりました。

P4cを活用した生徒主催のワークショップ

「出生前診断について考える」ワークショップを3年生の生徒が校内で実施しました。当日は20名程度のインターアクト同好会の生徒が参加し,P4c(philosophy for childrenの略)の技術を用いてお互いに意見を出し合いました。普段見過ごしている課題を哲学的に考えるきっかけになりました。

いわぬま市民マルシェ ボランティア参加

5月27日(土)に行われた、いわぬま市民マルシェに本校インターアクト同好会が参加しました。

ワークショップに訪れた子ども達の補助や、入場人数調査、アンケートの実施など様々な場面で活躍しました。

全日本ユースチャンピオンシップ結果報告

5/26(金)〜27(土)に東京体育館にて、全日本ユースチャンピオンシップが開催されました。今回は、3年生が3名出場し、全員が決勝戦進出(予選順位上位20名・88名参加)を目指して挑みました。結果は、谷津敬直さんと齋藤悠杜さんが決勝進出し、星野成希さんは惜しくも予選敗退となりました。個人総合の結果の詳細は以下の通りです。 演技の内容としては、動きの質はトップ選手と遜色無かったものの、全体的にミスが多く納得のいく内容とは言えませんでしたが、より課題が明確になったので次に生かしていきます。 応援ありがとうございました。

個人総合 第12位 谷津敬直 第20位 齋藤悠杜

対面式 部活動紹介

新入生が生徒会への入会と,在校生との対面をしました。

生徒会長と新入生代表が挨拶を交わし,新しい生徒会がスタートしました。

また,部活動紹介も同日に行われました。先輩達の熱の入った部活動紹介に新入生は熱い眼差しで先輩達を見ていました。

令和5年度入学式・新任式・始業式 -新年度がスタートしました-

天候に恵まれた穏やかな春の日に、入学式が行われ、新入生が名取高校生としての生活をスタートさせました。

新入生・保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。

勉強、部活動、様々な行事に前向きに取り組み、充実した学校生活を送ってほしいと思います。

また、同日に新任式・始業式も行われ、新年度が始まりました。

1年間、よろしくお願いします。

令和4年度 第22回東日本高等学校弓道大会結果報告

3月24日(金)から26日(日)の3日間、弘前市で開催された東日本弓道大会に参加してきました。(北海道~関東 各都道県代表校44チーム参加)

1月の予選会後、初の大舞台での大会に向けて、過去の大会動画の視聴、体配(動作)の確認、射技の向上と準備を進めてきましたが、初日の大会会場での公式練習では今まで味わったことのない緊張感の中で弓を引くこととなりました。特設会場で的に中った音と外れた音の違いを確認し、翌日からの試合に備えました。

<試合結果>

25日(土)5人制(参加44チームのうち24チームが決勝トーナメント進出)

予選 9/20中→同中10チームから9チームを決定する競射→予選通過ならず

26日(日)3人制(参加44チームのうち、8チームが決勝トーナメント進出)

予選1回目 8/12中 予選2回目 6/12中 合計 14/40中→

同中4チームから2チームを決定する競射→予選通過→

決勝トーナメント1回戦 対 青森商業(青森県) 8/12中-9/12中 勝利

決勝トーナメント2回戦 対 不来方(岩手県) 6/12中-4/12中 敗退(第三位)

<大会を振り返って>

団体として初めての上部大会(全国大会規模特設会場)で、「なんとも言えない緊張感とワクワク感」を経験することができました。また、「1射目の大切さ」、「大後(5番目に引く選手)の最後の1本で試合が決まる」ことを実感するとともに、「試合を意識した練習」の在り方をより具体的に考えられるようになりました。

今回の試合では力が十分出し切れなかったと感じています。6月の総体までにさらに技術と精神力を磨き、インターハイ出場を目指せるチームを作って行ければと思います。

(写真)青森県武道館特設弓道場にて

令和4年度離任式

3月30日(木),離任式を執り行いました。学校長から退任・転任する9名の教職員が紹介された後,在校生へ向けて熱いメッセージが送られました。生徒代表がお礼の言葉を述べ,校歌を斉唱しました。見送りに来てくれた沢山の卒業生のみなさん,ありがとうございました。

男子新体操部 全国高校新体操選抜大会結果

3月22日に静岡県にて全国高校新体操選抜大会が開催されました。本校部員数は4人のため、正規の登録人数の6人に満たず、スタートから大きな減点がある状況での大会でしたが、選手達はモチベーションを下げること無く、名取高校の世界観を十分に魅せることができました。 結果は、団体10位でしたが内容は大満足です。これからは、新入部員勧誘に力を入れて、夏のインターハイには6人で出場できるよう頑張ります。応援の程、宜しくお願いいたします。

俳句甲子園OBOG出張講座

毎年松山市で行われている「俳句甲子園」のOBOGを講師に迎え,出張講座が本校で行われました。本校生徒を含めた4校が参加し,俳句の作り方やディベートについて学んだ後,実際に俳句甲子園のルールに従いながらディベートを行いました。

岩沼市役所主催 高校生ワークショップ

岩沼市の新しい総合計画策定に関する基礎資料として若い世代の意見を聴取する目的で、3月24日(金)にまちづくりに関するワークショップが実施されました。本校生徒11名が参加し,お互いに意見を出し合いながら,新しいまちづくりについて考えました。

第3回「桜の手紙コンテスト」の入賞

表記のコンテストのジュニア部門に,本校2年阿部紗矢さんが花作(佳作)に入賞しました。詳しくはコンテストHPをご覧ください。

2学年進路ガイダンス

3月17日(金),2学年生徒を対象に進路ガイダンスを行いました。進学希望者は希望する系統・分野ごとに分かれ「聞き比べガイダンス」を受講し,学就職希望者は複数の業界について「 業界説明会」を受講しました。